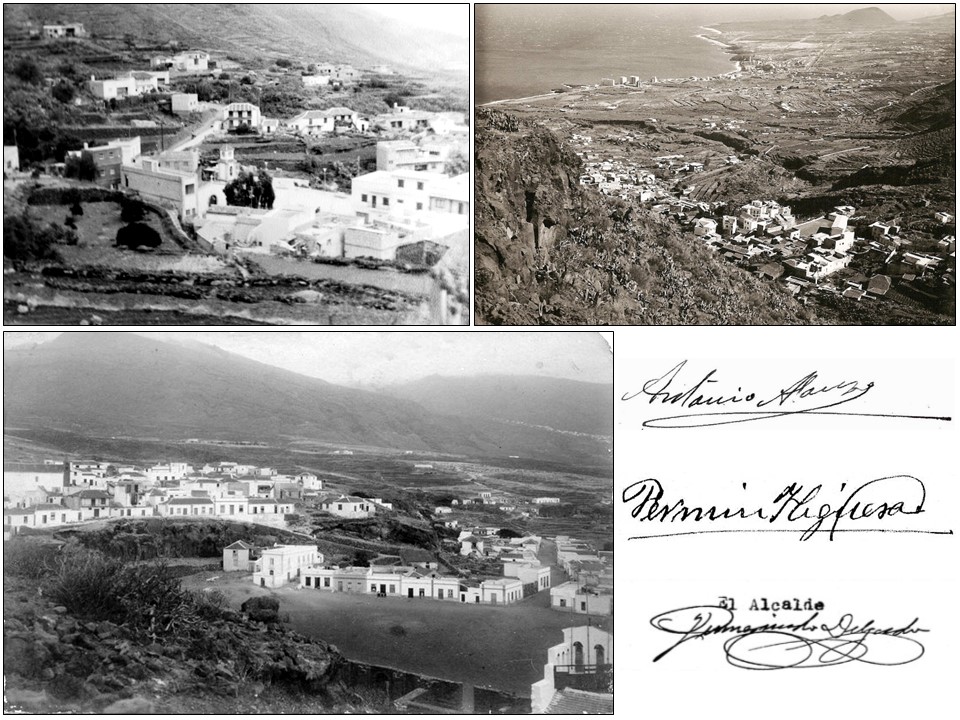

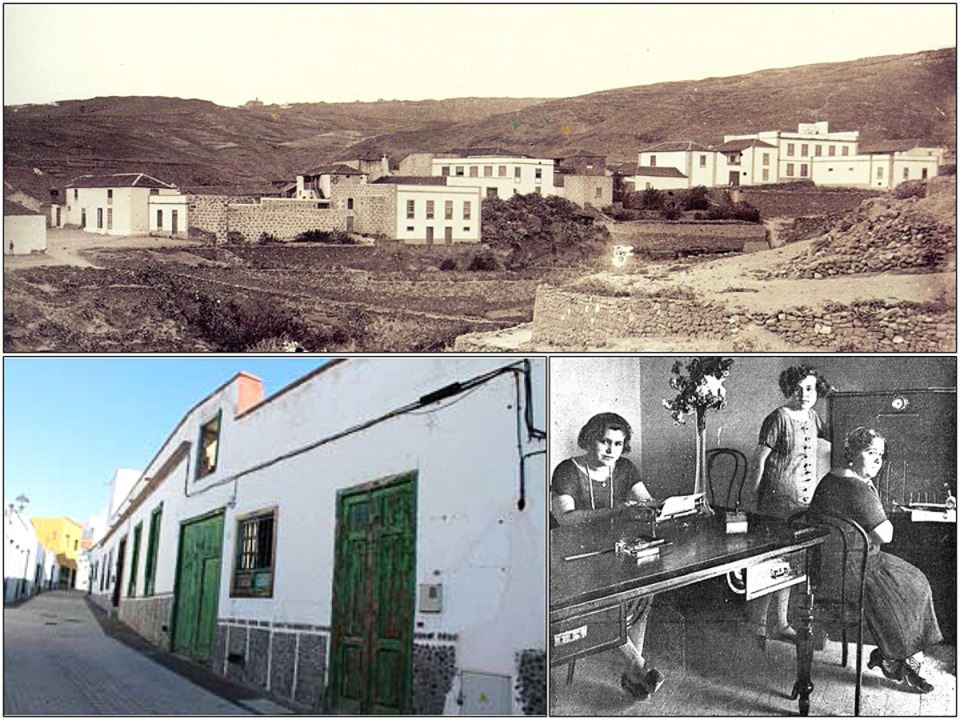

Como ya dijimos en otro artículo, dada su situación geográfica, el servicio telefónico tardó mucho tiempo en llegar al municipio de Arico, como ocurriría con los demás servicios que partían de Santa Cruz de Tenerife. La red telefónica se inauguró en la capital de la provincia en 1895 y llegó a Güímar en 1903; pero, aunque se preveía completar pronto el circuito insular, aún tardaría más de dos décadas para que este servicio llegase a todo el municipio de Arico. Por fin, en 1924 llegó la red telefónica al amplio término municipal de Arico, lo que permitió que en dicho año se abriesen estaciones o centralitas telefónicas en los principales núcleos de población: dos principales en Villa de Arico (El Lomo) y Arico el Nuevo; y cuatro secundarias en El Río de Arico, Porís de Abona, La Sabinita y Tajao. Asimismo, en ese mismo año se instalaron locutorios telefónicos en los núcleos más pequeños: La Degollada e Icor; luego, en 1931, se concedió otro a La Cisnera. En este artículo solo nos vamos a centrar en la centralita telefónica de Arico el Nuevo y en las telefonistas que trabajaron en ella.

Cuando ya estaba prevista la próxima instalación de una centralita telefónica en Arico el Nuevo, el 2 de marzo de 1923 la Comisión Permanente del Cabildo insular de Tenerife nombró a los encargados de varias estaciones telefónicas de la isla, entre ellas, doña Carmen Díaz Reyes de la de Arico el Nuevo. El 18 de diciembre de dicho año, la misma Comisión Permanente del Cabildo, presidida por el Sr. Salazar y Cólogan, acordó “tender dos circuitos telefónicos entre el Lomo de Arico y Arico el Nuevo, para dar comunicación urbana a este último barrio y a los de Arico el Viejo, La Degollada y La Sabinita”. Luego, en otra sesión de dicha Comisión Permanente del 28 de ese mismo mes, “se acordó establecer una Centralilla telefónica en Arico el Nuevo, solicitando del gobernador civil, la correspondiente excepción de subasta para efectuar las obras por administración”; asimismo, “Acordóse abrir un concurso para el arrendamiento del local donde instalar dicha Centralilla”…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: