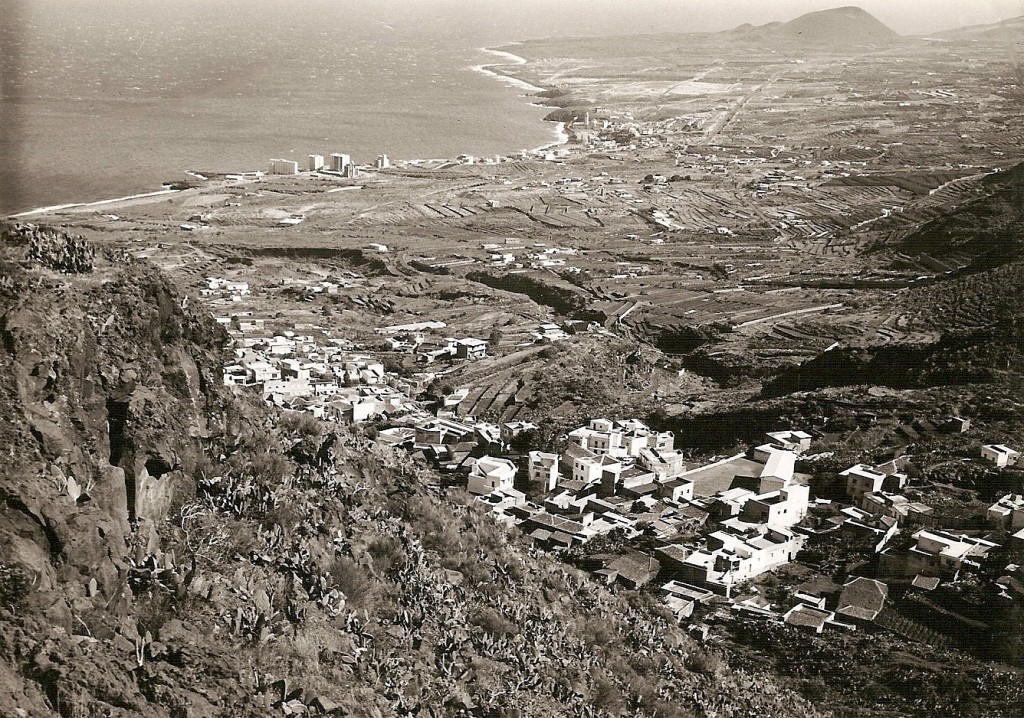

Todos los habitantes de Candelaria tienen constancia de que este municipio ha tenido una larga tradición luchística, con excelentes individualidades y equipos en la mayoría de los núcleos de población del término, pero no todos saben que también cuenta con una tradición futbolística que ya es casi centenaria. La afición por el fútbol nació en la cabecera municipal en los años veinte del siglo pasado, pero luego se extendió también a Barranco Hondo e Igueste de Candelaria, núcleos en los que se ha mantenido hasta el presente.

Todos los habitantes de Candelaria tienen constancia de que este municipio ha tenido una larga tradición luchística, con excelentes individualidades y equipos en la mayoría de los núcleos de población del término, pero no todos saben que también cuenta con una tradición futbolística que ya es casi centenaria. La afición por el fútbol nació en la cabecera municipal en los años veinte del siglo pasado, pero luego se extendió también a Barranco Hondo e Igueste de Candelaria, núcleos en los que se ha mantenido hasta el presente.

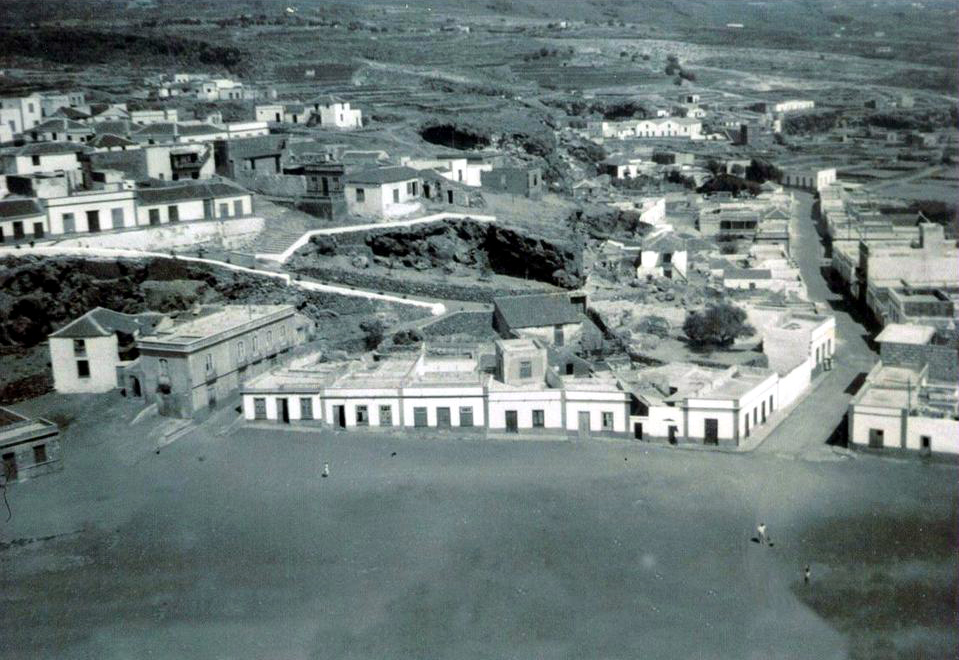

Si nos centramos en la actividad futbolística del pueblo de Igueste, en él han existido seis equipos en los últimos ochenta años: el “Champio” (1933-1935), el “Club Deportivo Igueste Candelaria” (1942-1948), el “Igueste Club de Fútbol” (1962-1964), el “Infantil Igueste” (1974-1977), el “Club Infantil Caletillas” (1981-1984), el equipo aficionado del Plantel de Extensión Agraria y el “C.D. Igueste”, fundado en 1986, que tras celebrar sus bodas de plata aún continúa en activo. Además, en el fútbol sala este núcleo de población ha contado con un equipo senior, el Igueste”, y otro dentro de las escuelas municipales deportivas, en el colegio de la localidad. Este artículo lo vamos a dedicar al primer equipo de fútbol de Igueste de Candelaria, el “Champio”, que por su antigüedad es el más desconocido.

El pionero fue el “Champio”, o sea el “Campeón”, que se fundó a comienzos de noviembre de 1933, durante la II República Española, tal como informó en La Prensa el corresponsal don Esteban Coello Pestano, en una reseña publicada el 7 de dicho mes bajo el titular “Primer equipo de fútbol”: “En estos días se formó en este pueblo el primer equipo de fútbol, denominado «Champion», el cual invitará para las próximas fiestas de la Concepción al equipo de Barranco-Hondo, estrenando en su primer debut el hermoso campo de Afirama”. Según veremos más adelante, su nombre real sería “Champio”, con el que figuraría en casi todas las reseñas periodísticas…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: