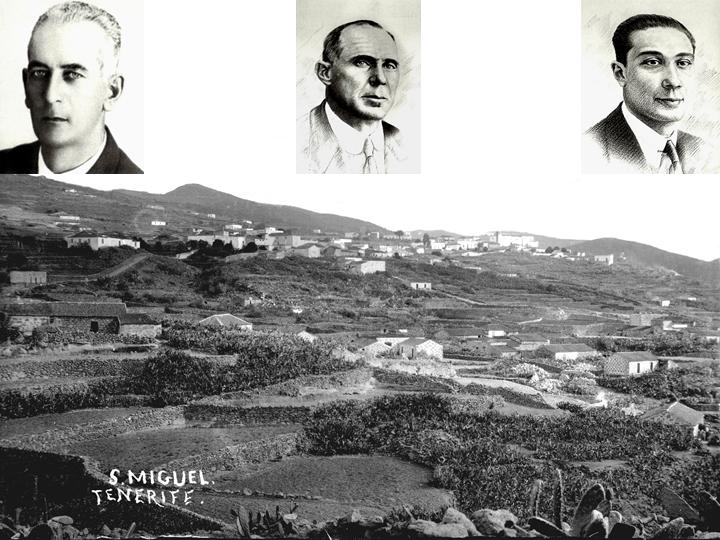

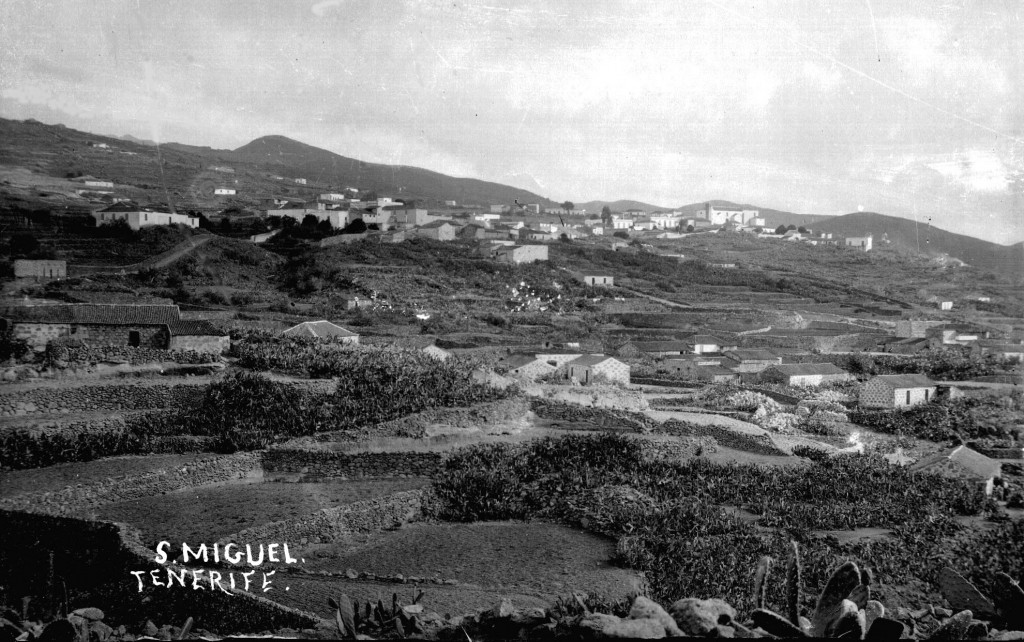

En San Miguel de Abona, la fuerte influencia de unas pocas familias acomodadas, en las que surgieron algunos políticos de prestigio regional y nacional, motivó que en las elecciones celebradas en este municipio hasta el primer tercio del XX siempre ganasen los partidos liberales y conservadores. Como reacción contra ese arraigado caciquismo, en la I República ya había surgido en esta localidad un germen republicano, que derrochaba entusiasmo pero tenía poca fuerza electoral, por lo que duró poco tiempo y durante décadas volvió a quedar sumido en el ostracismo.

En San Miguel de Abona, la fuerte influencia de unas pocas familias acomodadas, en las que surgieron algunos políticos de prestigio regional y nacional, motivó que en las elecciones celebradas en este municipio hasta el primer tercio del XX siempre ganasen los partidos liberales y conservadores. Como reacción contra ese arraigado caciquismo, en la I República ya había surgido en esta localidad un germen republicano, que derrochaba entusiasmo pero tenía poca fuerza electoral, por lo que duró poco tiempo y durante décadas volvió a quedar sumido en el ostracismo.

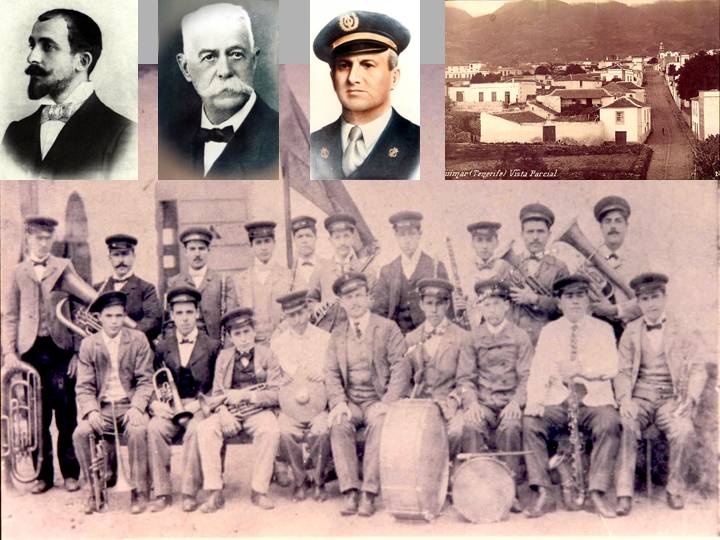

Con nuevos bríos, en 1909 se fundó el primer Comité Republicano de San Miguel, la primera agrupación política organizada de dicho municipio, que se mantendría en activo en una primera etapa hasta la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, y al que vamos a dedicar el presente artículo. Tuvo un claro protagonismo a nivel insular, al ser el primero de la isla que promovió la unión de los republicanos de Tenerife, por entonces bastante desunidos. A su frente estuvieron algunas de las personas más destacadas de la localidad, que antes, durante y después de esa larga etapa ostentaron cargos de relieve, tanto en el Ayuntamiento como en el Juzgado y en las distintas sociedades de recreo locales, e incluso algunos a nivel insular; entre ellas destacaron don José Bello Feo, don Fidencio Delgado Díaz y don Martín Reyes García…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: