Dentro del municipio de Candelaria, el pueblo de Igueste siempre se ha caracterizado por su carácter reivindicativo y la defensa de su identidad, así como por una extraordinaria unión vecinal. Por ello, no es de extrañar que a finales del siglo XIX, en plena Guerra de Cuba, cuando la Guardia Provincial pretendía detener a dos hijos de la localidad considerados prófugos, los vecinos, todos a una, no dudaron en enfrentarse con ellos, dando lugar a una revuelta que fue uno de los sucesos más destacados de la isla en el año 1896. En ellos se vio implicado el sacerdote iguestero don Simón Higuera Marrero, que había regresado de Cuba a comienzos de dicho año y pasaba una temporada en la isla, donde actuaba como cura regente de Arafo.

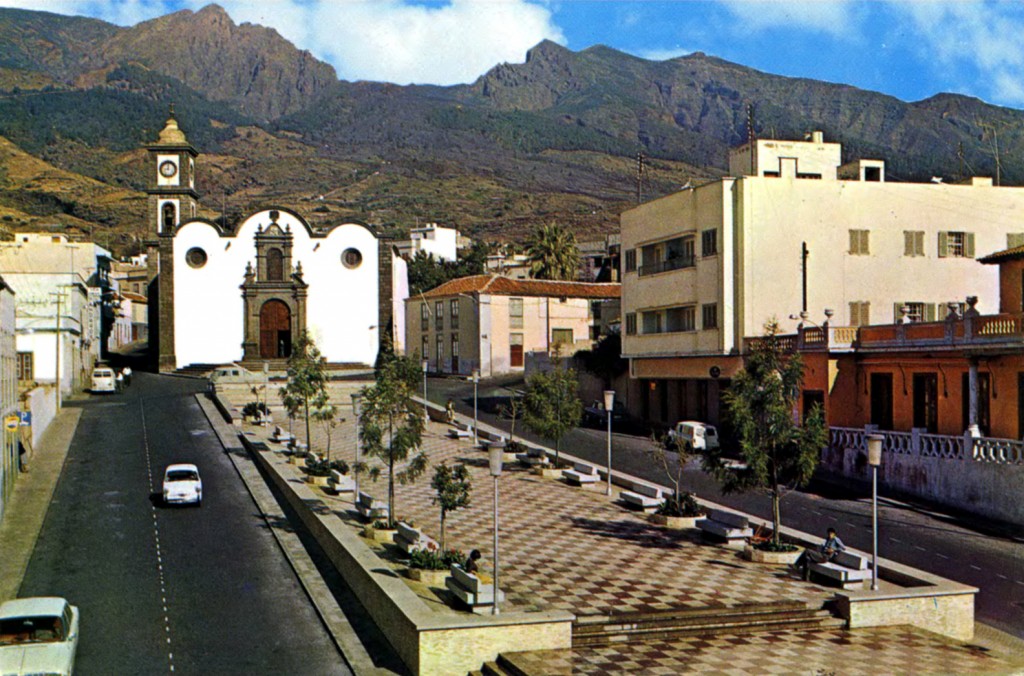

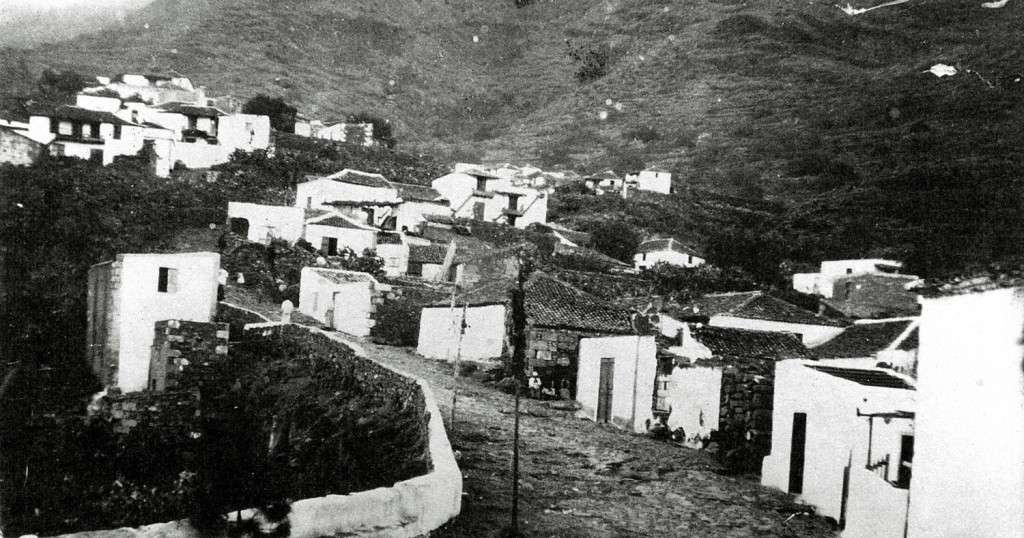

Dentro del municipio de Candelaria, el pueblo de Igueste siempre se ha caracterizado por su carácter reivindicativo y la defensa de su identidad, así como por una extraordinaria unión vecinal. Por ello, no es de extrañar que a finales del siglo XIX, en plena Guerra de Cuba, cuando la Guardia Provincial pretendía detener a dos hijos de la localidad considerados prófugos, los vecinos, todos a una, no dudaron en enfrentarse con ellos, dando lugar a una revuelta que fue uno de los sucesos más destacados de la isla en el año 1896. En ellos se vio implicado el sacerdote iguestero don Simón Higuera Marrero, que había regresado de Cuba a comienzos de dicho año y pasaba una temporada en la isla, donde actuaba como cura regente de Arafo.

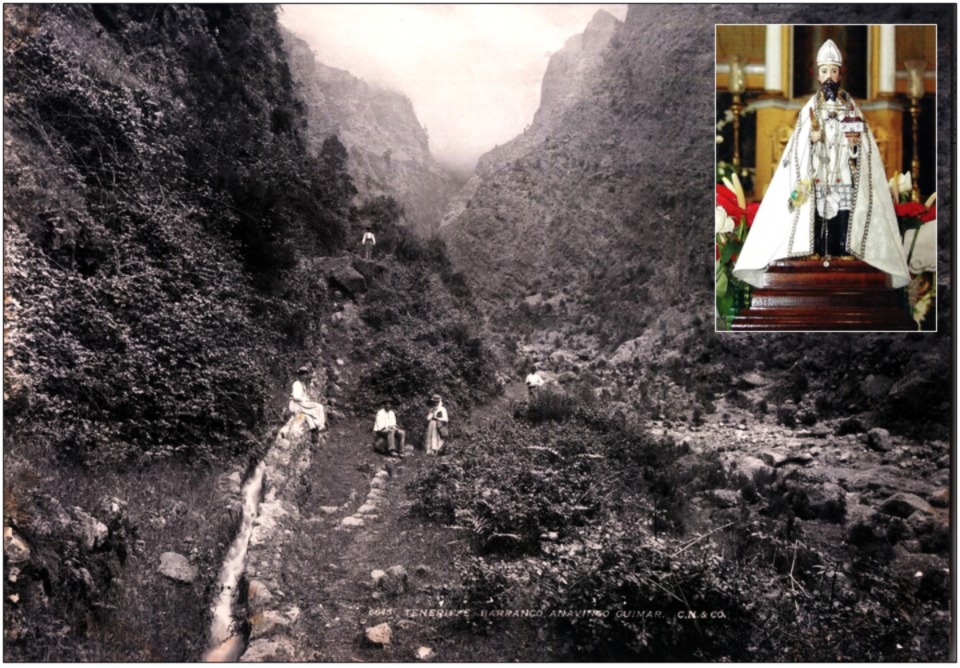

El serio incidente tuvo lugar el jueves 13 de agosto de 1896. Ese día llegaron al pueblo de Igueste de Candelaria dos guardias provinciales con órdenes de prender a unos prófugos, y después de haber capturado a uno de ellos, numerosos vecinos les increparon y les exigieron que lo dejaran en libertad. Ante la respuesta negativa, dichos vecinos desarmaron a la pareja de la Guardia Provincial, les propinaron algunos golpes y rompieron los fusiles, que tiraron por un barranco. La cosa no llegó a mayores gracias a la intervención del mencionado cura don Simón Higuera Marrero, que ante las súplicas y sollozos de los agentes pidió a sus paisanos que los soltaran, tras aquellos prometer que no presentarían denuncia por dichos hechos; pero, a la postre, dicho sacerdote sería el principal condenado por este grave incidente.

Al día siguiente (viernes) llegaron a La Laguna los dos guardias heridos, que ingresaron en el Hospital de Dolores de dicha ciudad, después de haber entregado en su puesto las carabinas destrozadas y presentar la correspondiente denuncia por el incidente. Esa misma noche partieron hacia Igueste de Candelaria unos 40 guardias a caballo, que constituían el total de la Sección Montada de la Guardia Provincial, al mando del teniente Ponte. Allí procedieron a efectuar interrogatorios y en la noche del sábado 15 volvieron a Santa Cruz de Tenerife conduciendo once presos, que fueron recluidos en el cuartel de San Carlos.…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: