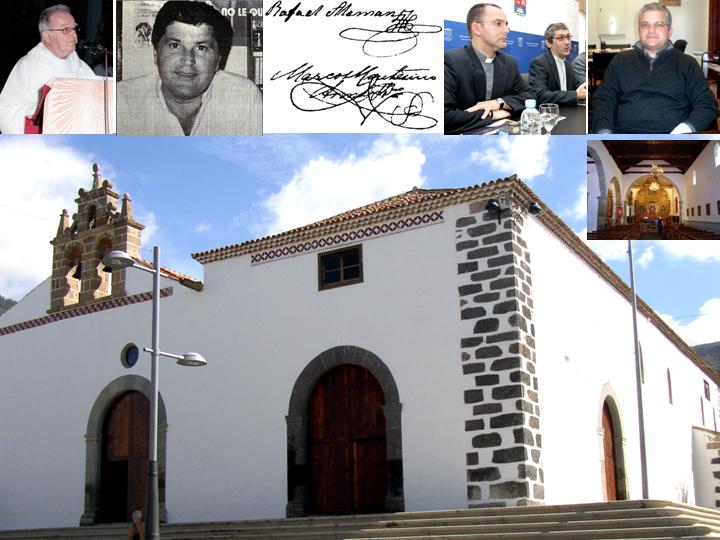

Como curiosidad, de los 75 beneficiados o párrocos titulares que conocemos, pues tres repitieron en el cargo, el récord de permanencia lo ostenta don Agustín de Salazar, durante 43 años y medio, seguido por: don Juan García del Castillo, que estuvo más de 28 años; don Marcos Montesinos de Armas, casi 28 años; don Rafael Alemán Montesdeoca, durante casi 26 años y medio; don Melchor Alfonso Montesdeoca, durante 24 años (en dos etapas); don Gaspar Gabriel Estévez Gorbalán, 20 años; don Duarte Fleire, 18 años; don Eulogio Gutiérrez Estévez, 17 años; don Pedro de la Rosa, casi 17 años; don Manuel Morera, 12 años y medio; don Juan de Dios Hernández, también durante más de 12 años; don Pedro de Baeza, por lo menos 12 años; don Ismael Martín Rodríguez, 12 años; don Bartolomé Delgado de Llarena, casi 12 años; don Bernardo Lene y Llarena, 11 años; don Antonio Álvarez Méndez, también durante 11 años; don Elías Díaz Lorenzo, casi 11 años; y don Luis Ambrosio Fernández del Castillo, 9 años.

Como curiosidad, de los 75 beneficiados o párrocos titulares que conocemos, pues tres repitieron en el cargo, el récord de permanencia lo ostenta don Agustín de Salazar, durante 43 años y medio, seguido por: don Juan García del Castillo, que estuvo más de 28 años; don Marcos Montesinos de Armas, casi 28 años; don Rafael Alemán Montesdeoca, durante casi 26 años y medio; don Melchor Alfonso Montesdeoca, durante 24 años (en dos etapas); don Gaspar Gabriel Estévez Gorbalán, 20 años; don Duarte Fleire, 18 años; don Eulogio Gutiérrez Estévez, 17 años; don Pedro de la Rosa, casi 17 años; don Manuel Morera, 12 años y medio; don Juan de Dios Hernández, también durante más de 12 años; don Pedro de Baeza, por lo menos 12 años; don Ismael Martín Rodríguez, 12 años; don Bartolomé Delgado de Llarena, casi 12 años; don Bernardo Lene y Llarena, 11 años; don Antonio Álvarez Méndez, también durante 11 años; don Elías Díaz Lorenzo, casi 11 años; y don Luis Ambrosio Fernández del Castillo, 9 años.

Con respecto al lugar de nacimiento, solo conocemos tres párrocos nacidos en el municipio de Adeje (don Juan García del Castillo, don Bartolomé Delgado de Llarena y don Melchor Alfonso Montesdeoca), a los que se podría unir otro nacido en San Pedro de Daute (Garachico), pero oriundo por su madre de Adeje, don José Martínez Acosta y Estrada. En cuanto a otros párrocos nacidos en el Sur de Tenerife, conocemos a uno nacido en Arona (don Francisco González Natural), uno en Granadilla de Abona (don José Álvarez de Ledesma), dos en San Miguel de Abona (don Juan García Alfonso y don Valentín González Vargas), uno en Barranco Hondo (don Luis Ambrosio Fernández del Castillo), uno en Fasnia (don Celso González Tejera) y uno en Güímar (don Honorio José Campos Gutiérrez). Del resto, sabemos que cuatro nacieron en Laguna (don Bernardo Lene y Llarena, don Juan Evangelista Pérez, don Julio González Sánchez y don Elías Díaz Lorenzo), dos en Garachico (don Matías Francisco Rodríguez y don Antonio Álvarez y Méndez), tres en La Orotava (don Domingo de Paes y Galdona, don Domingo Acevedo y don Luis Díaz y Luis), uno en El Sauzal (don Francisco Hernández Perera), dos en Los Realejos (don Agustín José de Oramas y don Agustín Sanabria Hernández), uno en Santa Úrsula (don Tomás Martín Hernández), uno en Los Silos (don Juan de Dios Hernández Alonso), uno en Icod de los Vinos (don Eulogio Gutiérrez Estévez), uno en La Victoria de Acentejo (don Francisco Monje e Izquierdo) y tres en Santa Cruz de Tenerife (don Emilio Hardisson Rumeu, don José Estévez Herrera y don Manuel Navarro Mederos). Fuera de Tenerife, tres nacieron en La Gomera (don Agustín Salazar, don Marcos Montesinos Armas y don Carlos González Quintero); cuatro en La Palma (don Elías Pérez Hernández, don José Manuel González de la Cruz, don Ismael Martín Rodríguez y don Juan Félix Ávila Poggio); dos en Gran Canaria (don Rafael Alemán Montesdeoca y don Cristóbal Rafael Pérez Vega); y cuatro en la Península (don Ángel Serra Cortina, don José Pons y Comallonga, don Benjamín Cid Galende, don Miguel Ángel Rosillo Bartolo). Del resto, aún no tenemos información…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: