Como ya hemos recogido en cuatro artículos anteriores dedicados a otros tantos municipios del Sur de Tenerife, la primera “Fiesta del Árbol” que se llevó a cabo en el planeta tuvo lugar en Villanueva de la Sierra (Cáceres) en 1805, por iniciativa del cura párroco de dicha localidad y como gesto oportuno para conmemorar el valor de la libertad, tras la destrucción de los montes del norte de Cáceres por las batallas libradas entre las tropas locales y las francesas de Napoleón Bonaparte. En Canarias, la primera “Fiesta del Árbol” se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de abril de 1902, por iniciativa del periodista don Francisco González Díaz, conocido como el “Apóstol del árbol”; fue organizada por la Asociación de la Prensa ante la inacción de las instituciones públicas, de lo que se quejó su impulsor; y el 6 de diciembre de ese mismo año también se celebró en Santa Cruz de Tenerife. El auge que fue adquiriendo esta celebración a lo largo del Estado español determinó la publicación de un Real Decreto el 15 de marzo de 1904, que le daba carácter oficial, y otro del 5 de enero de 1915 que declaraba “obligatoria la celebración anual de una Fiesta del Árbol en cada término municipal”. Pero ello no determinó su efectiva puesta en práctica, pues serían contadas las localidades canarias que cumplieron lo establecido en dicha disposición y la mayoría de ellas solo la celebraron en una ocasión. Entre otros municipios, además de ambas capitales, la organizaron: Teror, Arucas, Santa María de Guía, Gáldar, Moya, Telde, Santa Brígida, Moya; La Laguna, Adeje, La Orotava, Güímar, Icod de los Vinos, Guía de Isora, Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Candelaria, Los Realejos, Arico, Fasnia, Arafo; Hermigua, Alajeró, Vallehermoso; San Bartolomé, Arrecife de Lanzarote; Valverde; etc. Con dicha celebración se pretendía concienciar a toda la población sobre la conservación de la naturaleza, a la vez que cumplir un objetivo educativo en las escuelas.

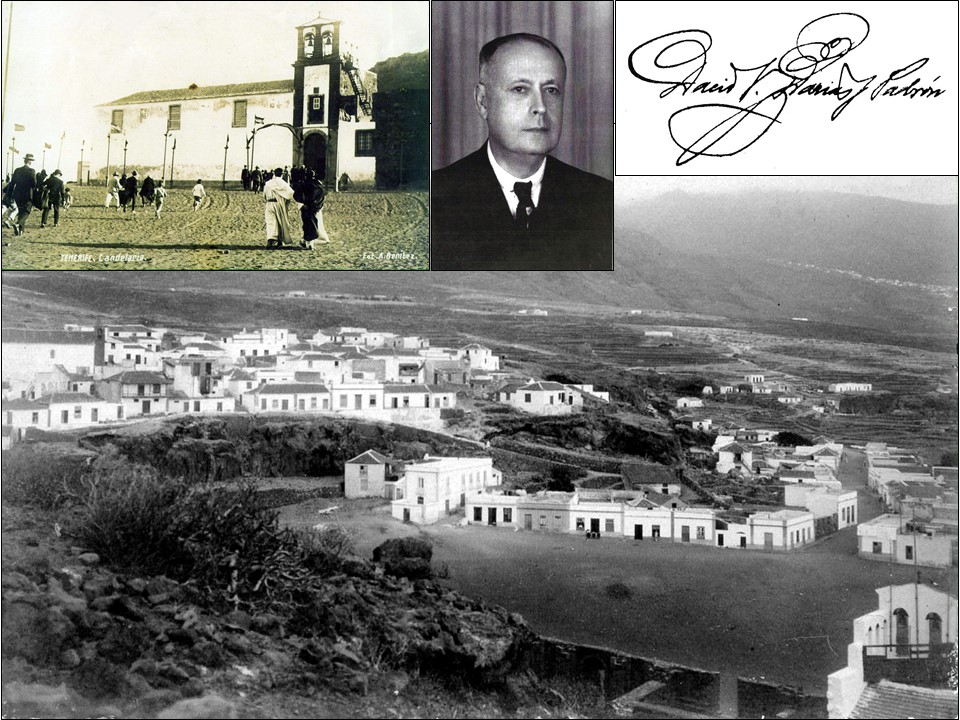

La primera “Fiesta del Árbol” se celebró en la villa de Adeje en 1911, a iniciativa del médico don Manuel Fernández Piñeiro, presidente de la Sociedad “Unión y Cultura”, y luego se repitió por lo menos en 1915 y 1916, pues de la posible celebración en los años intermedios y posteriores de momento no tenemos ninguna constancia documental. A ellas siempre asistían las autoridades locales, encabezadas por el alcalde y el cura párroco, quien bendecía los árboles; ocupaban un lugar relevante los niños de las escuelas, con sus correspondientes maestros, que desfilaban y cantaban el “Himno al Árbol”; se leían poesías y discursos alusivos al motivo de la celebración, siempre uno de ellos por el citado médico; y concluían con un baile en la citada sociedad. Algunos de los árboles plantados en esas fiestas son los laureles de Indias que aún adornan la plaza principal y la calle Grande…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: