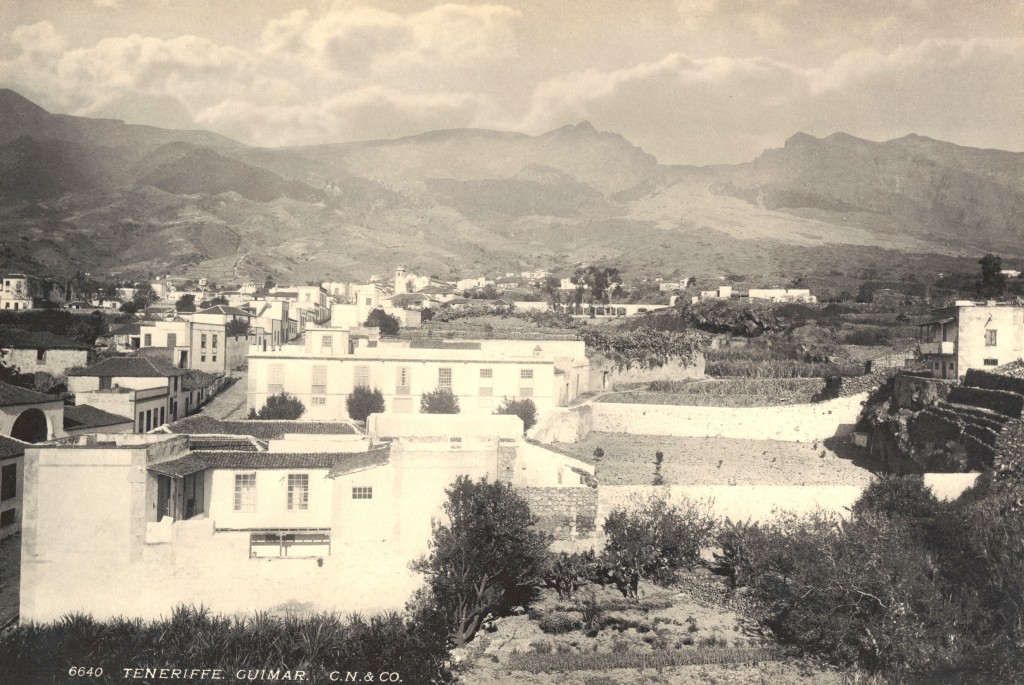

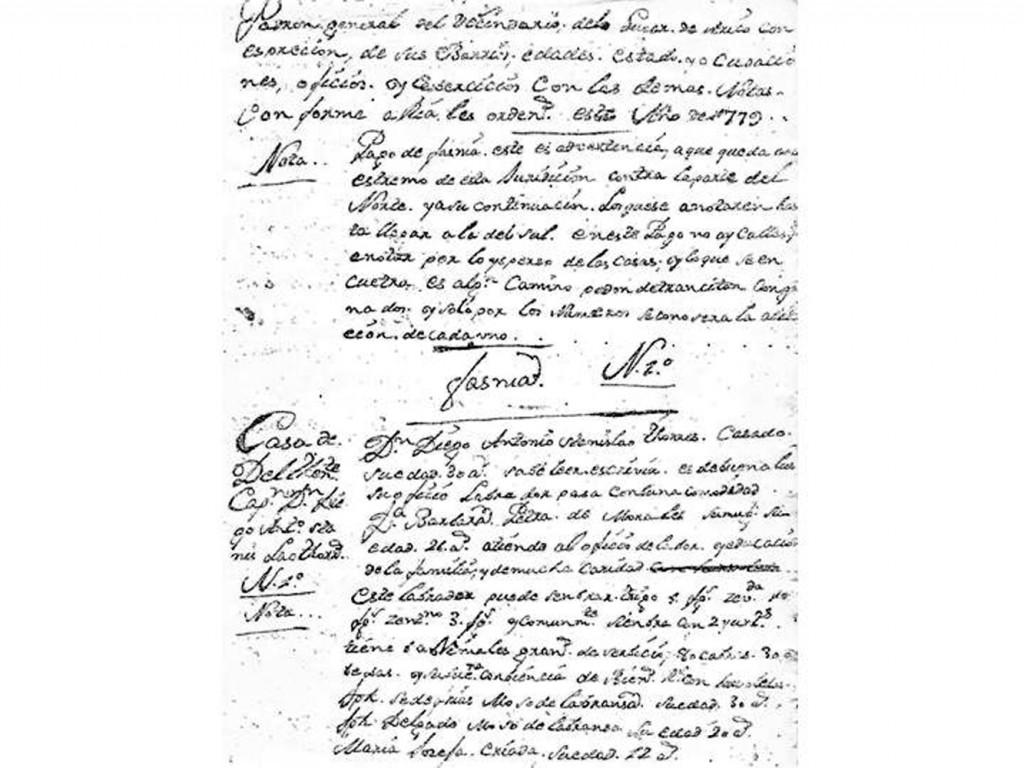

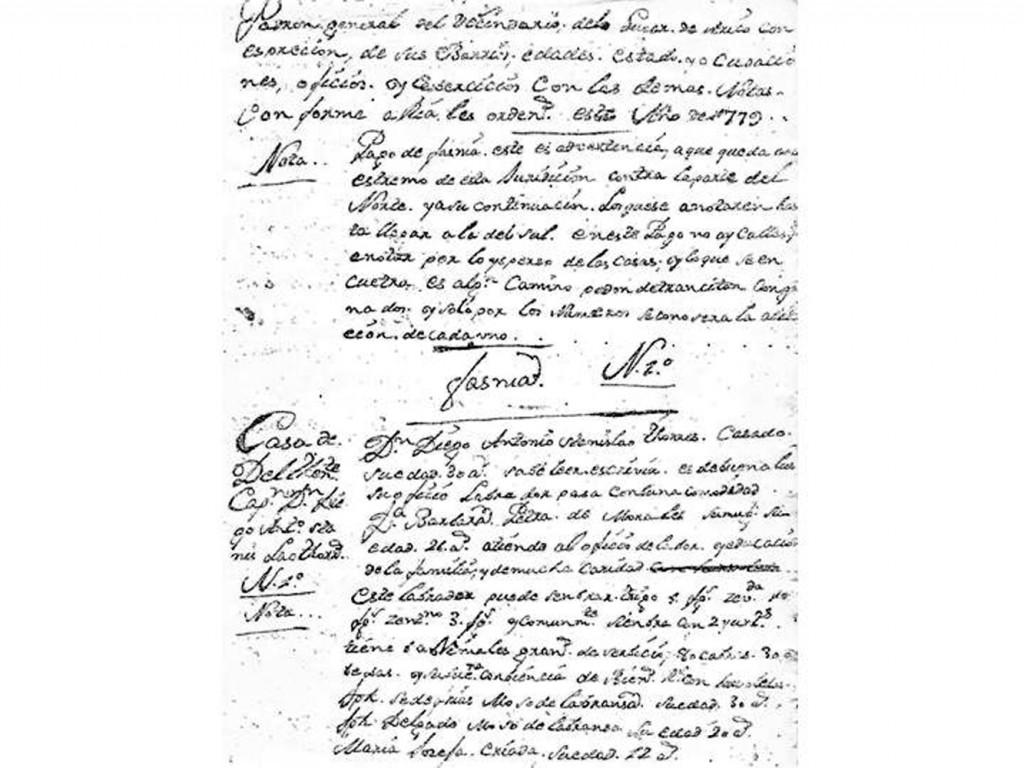

En el último cuarto del siglo XVIII, en 1779, el corregidor de Tenerife, a petición expresa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, levantó un curioso censo de todos los pueblos de la isla y, por este precioso documento estadístico podemos conocer la pasada pobreza general de los pueblos del Sur, que nunca disfrutaron de las ventajas agrícolas y comerciales de los del Norte. Así, gracias al “Padron general del vecindario del Lugar de Arico con esprecion, de sus Barrios; edades, estado y ocupaciones, oficios y exercicios con las demas Notas, conforme a Riales ordens.”, confeccionado en dicho año por el fiel de fechos don Pablo Gómez y firmado por don José Martín Bello, “Alcalde atual de la Referida jurisdicion y sus territorios”, conocemos los límites de la amplia jurisdicción de Arico en esa época: “Esta jurisdición confina por la parte del Norte con la de Guimar, su divicion un Barranco que titulan de Herque. Por la parte del Sul con la juridicion de la Granadilla su divicion el Barranco que llaman del Río; puede tener de estremo a estremo sinco leguas con poca diferencia; por el poniente confina con la cumbre o tierras consexiles, por el Naciente el mar y del estremo del Mar a lo consexil puede aber quatro leguas poco mas o menos”. Por lo tanto, como se aprecia en dichos límites, incluía a los actuales términos municipales de Arico y Fasnia. Según este padrón, la población total de la jurisdicción ascendía a 472 vecinos (o familias), de los que 217 vivían en el actual término de Fasnia y 255 en lo que al presente es el municipio de Arico.

En el último cuarto del siglo XVIII, en 1779, el corregidor de Tenerife, a petición expresa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, levantó un curioso censo de todos los pueblos de la isla y, por este precioso documento estadístico podemos conocer la pasada pobreza general de los pueblos del Sur, que nunca disfrutaron de las ventajas agrícolas y comerciales de los del Norte. Así, gracias al “Padron general del vecindario del Lugar de Arico con esprecion, de sus Barrios; edades, estado y ocupaciones, oficios y exercicios con las demas Notas, conforme a Riales ordens.”, confeccionado en dicho año por el fiel de fechos don Pablo Gómez y firmado por don José Martín Bello, “Alcalde atual de la Referida jurisdicion y sus territorios”, conocemos los límites de la amplia jurisdicción de Arico en esa época: “Esta jurisdición confina por la parte del Norte con la de Guimar, su divicion un Barranco que titulan de Herque. Por la parte del Sul con la juridicion de la Granadilla su divicion el Barranco que llaman del Río; puede tener de estremo a estremo sinco leguas con poca diferencia; por el poniente confina con la cumbre o tierras consexiles, por el Naciente el mar y del estremo del Mar a lo consexil puede aber quatro leguas poco mas o menos”. Por lo tanto, como se aprecia en dichos límites, incluía a los actuales términos municipales de Arico y Fasnia. Según este padrón, la población total de la jurisdicción ascendía a 472 vecinos (o familias), de los que 217 vivían en el actual término de Fasnia y 255 en lo que al presente es el municipio de Arico.

Gracias a dicho documento, podemos conocer la situación de los cuatro núcleos o pagos que constituían el actual término de Fasnia, que sumaban en total 963 habitantes, agrupados en las mencionadas 217 familias. Aunque el pago de Fasnia ya contaba con 65 vecinos (279 almas), todavía era superado por La Zarza con 81 familias (332 personas); también había crecido La Sombrera, que en esa fecha casi había duplicado su población con respecto a la de 1737, con 38 vecinos (182 habitantes), y La “Savina Alta” o “Sabinalta”, que estaba a punto de triplicarla, con 33 familias (170 almas). Por esta razón, no es de extrañar que la primera ermita del término se construyese dentro del territorio correspondiente a dicho pago de La Zarza, el núcleo principal. La población activa se dedicaba casi en su totalidad al sector primario, tanto a la agricultura (jornaleros, labradores, mozos de labranza y medianeros) como a la ganadería (pastores de cabras u ovejas) y la pesca (tan sólo dos hombres de una misma familia). En cuanto al resto de las actividades, que ocupaban a menos del 10 % de la población activa, destacaban: dos carpinteros (uno de los cuales sabía medir tierras), un zapatero, un albañil, un fabricante de tejas y un marchante; además, un grupo considerable de hombres estaban “acomodados a sueldo” y otros figuraban ausentes “en Indias”. Por su parte las mujeres se dedicaban en su mayoría a atender a su familia, educar a sus hijos y hacer las tareas de la casa; en los ratos libres hacían labor (hilar, tejer y coser), en muchos casos para poder mantenerse; algunas compaginaban esas actividades con la agricultura y un pequeño grupo tenía profesiones u oficios específicos: varias acomodadas a sueldo, tres mercachifles o traficantes (dedicadas a comprar y vender), dos loceras (una de ellas también panadera), una criada, una esclava, etc.; además, muchas jóvenes cuidaban a sus padres. No podían faltar algunos enfermos e imposibilitados: ciegos, mancos, inválidos y dementes. Ningún niño iba a la escuela, que no existía, dedicándose a hacer mandados y ayudar a sus padres en lo que éstos les ordenasen, así como a aprender su oficio. La inmensa mayoría de los vecinos vivían pobremente o “con cortedad”, aunque muchos eran considerados sumamente pobres e infelices y algunos sobrevivían de limosna; un sector minoritario pasaba regularmente o “no tan mal” y tan sólo dos vivían “con buena comodidad”. En cuanto a la cultura, solamente 8 hombres sabían leer y escribir en toda la jurisdicción, que eran los labradores más acomodados o los artesanos (un carpintero y un zapatero); a ellos se unían otros tres hombres y una mujer que tan sólo sabían leer…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo:

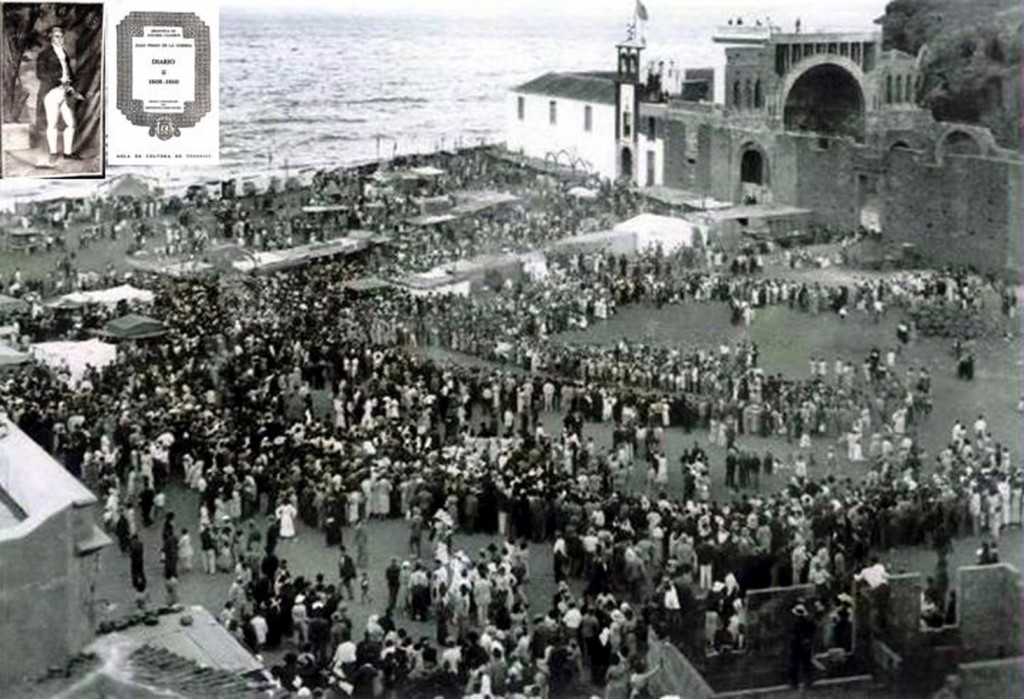

En el año 1919 se envió desde el Obispado a todos los párrocos de la Diócesis un elenco de 146 preguntas relacionadas con la situación de las distintas parroquias, que debían ser respondidas por sus titulares con el fin de tener una visión real de ellas, ante la visita pastoral programada por don Gabriel Llompart y Jaume para los años 1919 y 1920. Afortunadamente se conservan las respuestas escritas a máquina por el cura párroco de Fasnia (que lo era desde 1912), don Luis Navarro Nóbrega, en un amplio y minucioso informe fechado y firmado en dicha localidad el 28 de julio de dicho año, lo que nos permite tener una idea completa del estado de la parroquia de San Joaquín y, de paso, del conjunto del municipio en esa época, dado que por entonces era la única existente en el mismo. Destaca el hecho de que el templo parroquial había quedado arruinado recientemente, el 9 de febrero de 1918, con motivo de un fuerte temporal, por lo que todas las actividades se llevaban a cabo en la reducida sacristía. La visita del obispo a Fasnia tuvo lugar del 28 de noviembre y al 1 de diciembre de ese mismo año.

En el año 1919 se envió desde el Obispado a todos los párrocos de la Diócesis un elenco de 146 preguntas relacionadas con la situación de las distintas parroquias, que debían ser respondidas por sus titulares con el fin de tener una visión real de ellas, ante la visita pastoral programada por don Gabriel Llompart y Jaume para los años 1919 y 1920. Afortunadamente se conservan las respuestas escritas a máquina por el cura párroco de Fasnia (que lo era desde 1912), don Luis Navarro Nóbrega, en un amplio y minucioso informe fechado y firmado en dicha localidad el 28 de julio de dicho año, lo que nos permite tener una idea completa del estado de la parroquia de San Joaquín y, de paso, del conjunto del municipio en esa época, dado que por entonces era la única existente en el mismo. Destaca el hecho de que el templo parroquial había quedado arruinado recientemente, el 9 de febrero de 1918, con motivo de un fuerte temporal, por lo que todas las actividades se llevaban a cabo en la reducida sacristía. La visita del obispo a Fasnia tuvo lugar del 28 de noviembre y al 1 de diciembre de ese mismo año.