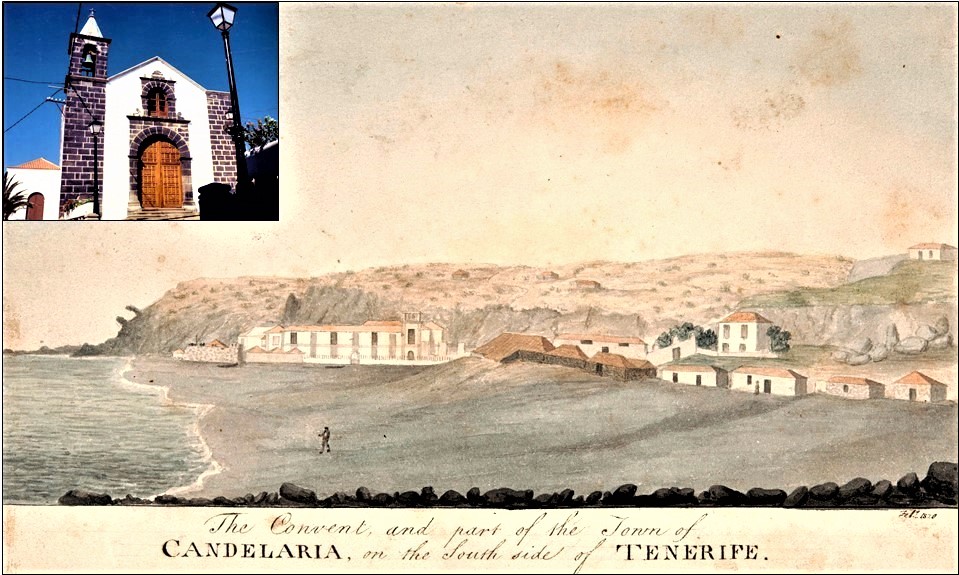

Este artículo se centra en la primera descripción conocida del término de Candelaria tras la segregación de Arafo, que se produjo el 3 de enero de 1798. Corresponde a un informe redactado a finales de ese mismo año por el fiel de fechos del Ayuntamiento de Candelaria, don Luis Pablo Ramos, en respuesta a las 47 preguntas incluidas en una instrucción remitida por el Gobierno de España a todos los pueblos del Reino. Aunque no se desglosan los distintos pagos, que ni siquiera se nombran, en ella se especifican los grupos de edad de la población, por sexos; los oficios o actividades profesionales; los empleados y edificios públicos; y el personal adscrito a la vida militar y religiosa (tanto de la parroquia como del convento). En síntesis, una interesante visión de esta jurisdicción a finales del siglo XVIII.

Este artículo se centra en la primera descripción conocida del término de Candelaria tras la segregación de Arafo, que se produjo el 3 de enero de 1798. Corresponde a un informe redactado a finales de ese mismo año por el fiel de fechos del Ayuntamiento de Candelaria, don Luis Pablo Ramos, en respuesta a las 47 preguntas incluidas en una instrucción remitida por el Gobierno de España a todos los pueblos del Reino. Aunque no se desglosan los distintos pagos, que ni siquiera se nombran, en ella se especifican los grupos de edad de la población, por sexos; los oficios o actividades profesionales; los empleados y edificios públicos; y el personal adscrito a la vida militar y religiosa (tanto de la parroquia como del convento). En síntesis, una interesante visión de esta jurisdicción a finales del siglo XVIII.

El autor, don Luis Pablo Ramos y Tapia (1735-1813), nacido en Sevilla y fallecido en Tacoronte, hijo de padre canario, se estableció con su familia en Candelaria, donde el Sr. Ramos fue nombrado fiel de fechos del Ayuntamiento en 1797-1798 y elegido alcalde real del mismo en 1807; aún vivía en esta localidad en 1810, al solicitar el empleo de oficial de Milicias para su hijo.

Según el anterior informe, el término de Candelaria contaba por entonces con 1.475 habitantes, con una clara descompensación por sexos, pues de ellos 608 pertenecían al género masculino y 867 al femenino; suponemos que en ese elevado desfase tenía mucho que ver la fuerte emigración de hombres a América, en busca de mejor fortuna. Toda la población vivía en casas útiles, salvo tres que estaban en ruinas. De los hombres, 201 se dedicaban a la agricultura y 12 a la ganadería. En la mar trabajaban 65 hombres, a pesar de lo cual no existía ningún matriculado en la Marina, con objeto de prestar el servicio militar en ella. El resto de los oficios masculinos se repartían entre los siguientes: 8 comerciantes de mosto, uno de los cuales exportaba a América; 8 zapateros; 2 carpinteros, con 2 aprendices; 2 cocineros, uno de los cuales era jorobado; 3 taberneros y aguadores; 4 fabricantes de aguardiente; y 3 criados. Pero no existía ningún cazador de oficio y tampoco había cereros (que fabricasen velas), por lo que se vivía a oscuras. En cuanto a las mujeres, aparte de atender la casa, cuidar de los hijos y colaborar en las labores agrícolas o ganaderas, la mayoría de las que vivían en las medianías eran tejedoras de lino y, en menor medida, de lana; mientras que las del casco se dedicaban sobre todo a fabricar losa, gozando de notable prestigio como alfareras. También existía una sirviente…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: