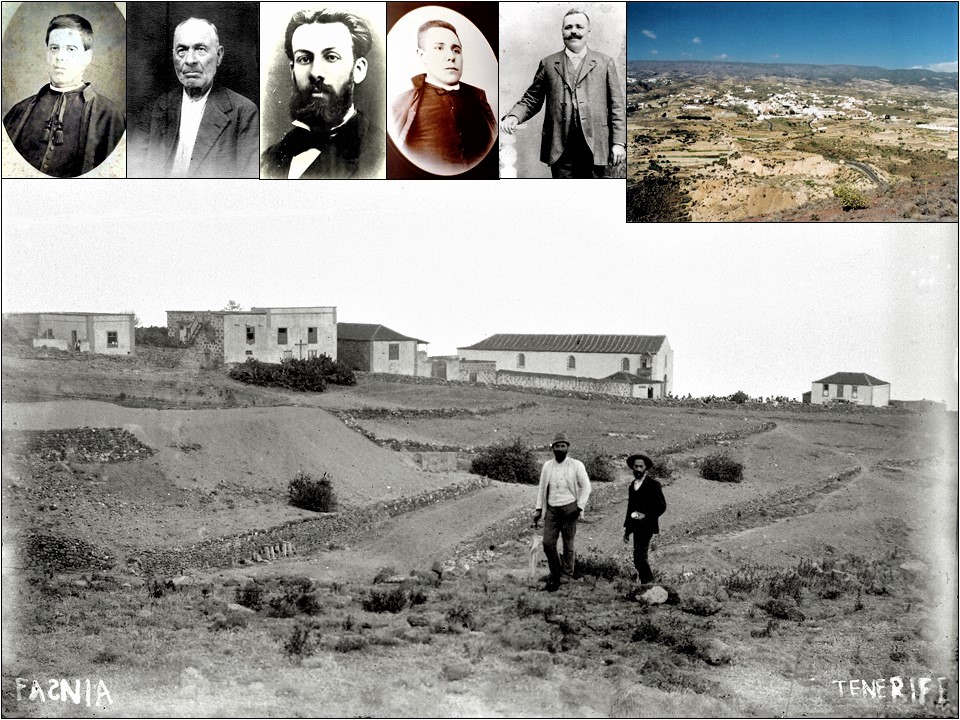

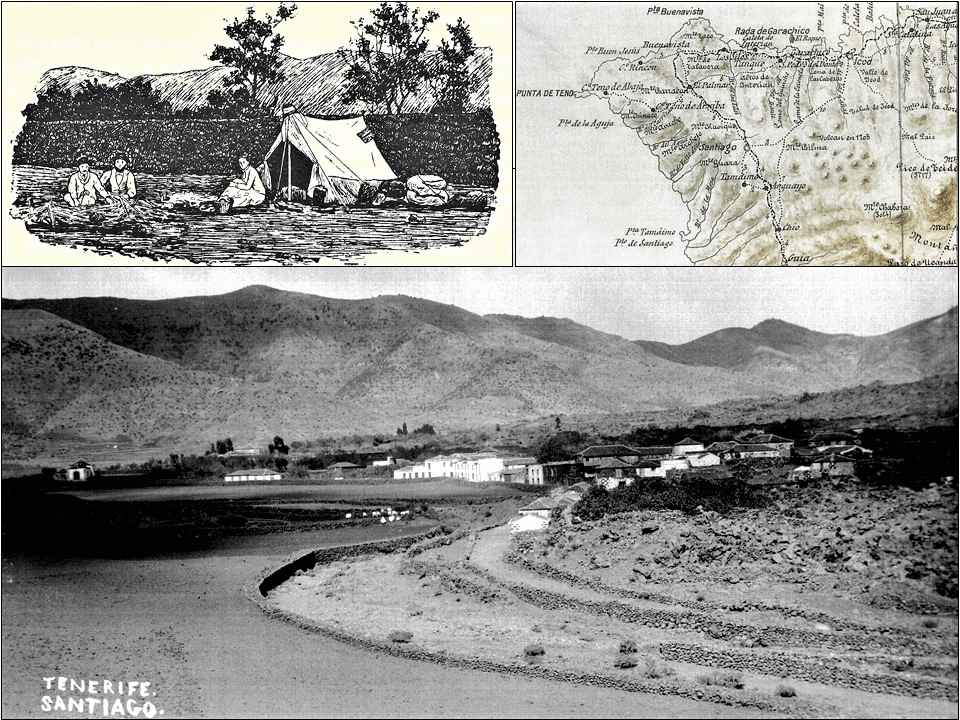

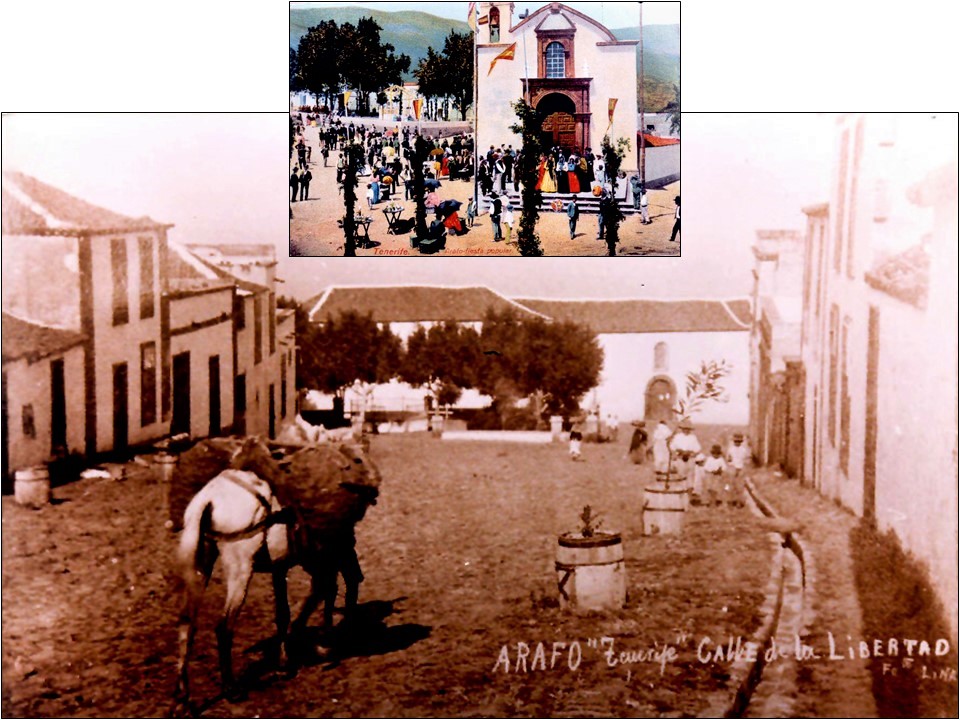

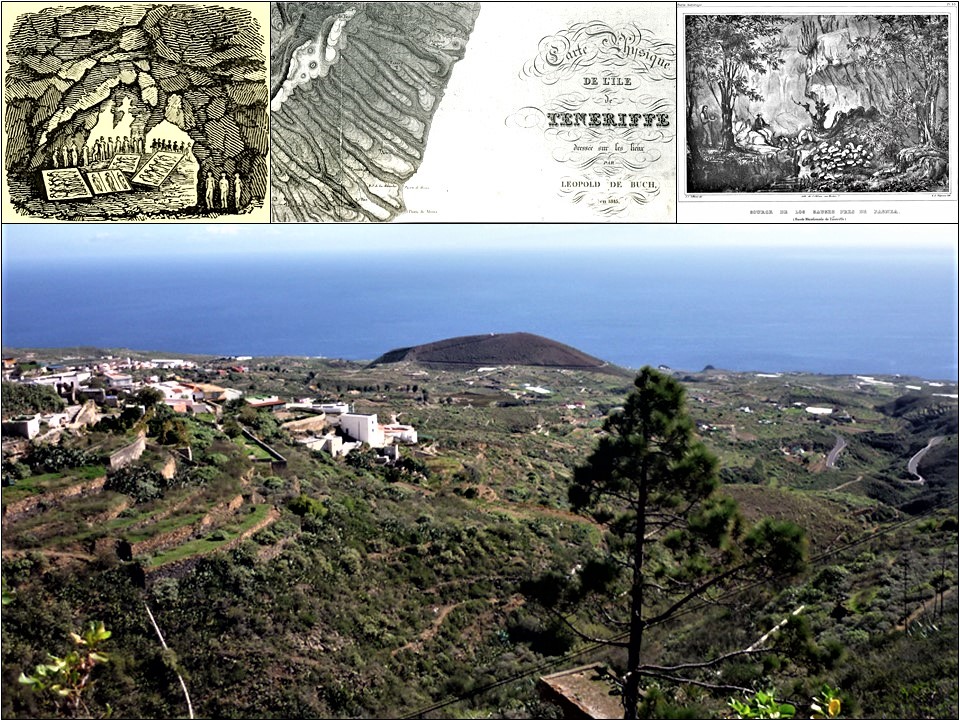

Hace poco más de medio siglo, en 1965, se celebró una Santa Misión en la isla de Tenerife, una vez concluidas las realizadas en las demás islas de la Diócesis Nivariense. Después de un asesoramiento previo, el obispo de la Diócesis, don Luis Franco Cascón, dispuso que se celebrara dicha Misión empezando por el Sur de la isla y siguiendo un orden geográfico, desde la parroquia de Santiago del Teide hasta la de Barranco Hondo. Tuvo lugar entre la segunda semana de mayo y la segunda de julio, evitando la época de la zafra del tomate, que solía trastocar la vida en el Sur al ocasionar un considerable trasiego de personas, dedicadas en esos meses casi exclusivamente a dicho trabajo, “de día y de noche sin descanso”. Al final de la campaña se tuvo que hacer una ligera variación, para que no coincidieran las fiestas patronales de San Pedro de Güímar con la Santa Misión. Pero resultó interesante el que el Valle de Güímar quedase para el final, con el fin de que la concentración que se planteaba en Candelaria como clausura estuviese más nutrida, como así ocurrió. La dirección de esta campaña misional fue encomendada por el citado obispo a un prestigioso sacerdote jesuita, el padre Sebastián Puerto, director del Centro Misional del Beato Juan de Ávila, en Montilla, a quien acompañarían otros siete padres jesuitas de la Península, más cuatro padres paúles y dos dominicos de Candelaria. Con algo más de un mes de anticipación se desplazó a esta isla el director, con el objetivo de conocer el terreno, tomar contacto con todos los párrocos de cada Arciprestazgo y planear la Santa Misión según las necesidades de cada parroquia, lo que motivó la confección de un estudio sociológico previo en cada una de ellas. La idea que presidió el plan fue “que no quedara ningún grupo de personas, algo notable, sin que llegara a él la gracia de la palabra de Dios”; por ello, dicha misión se extendió a un total de 73 centros, entre parroquias y barrios.

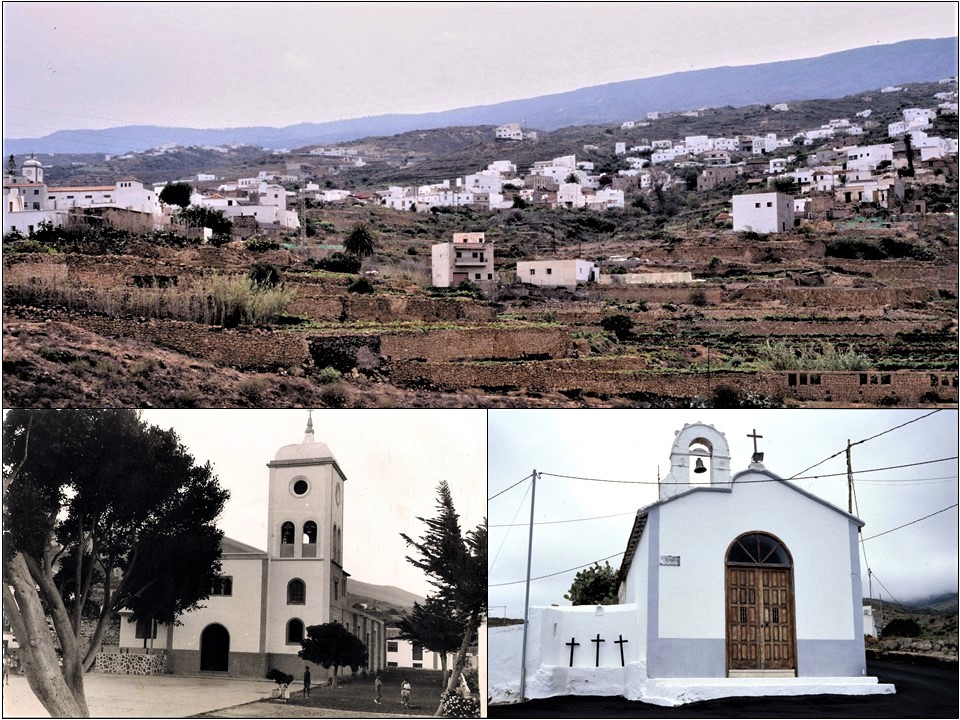

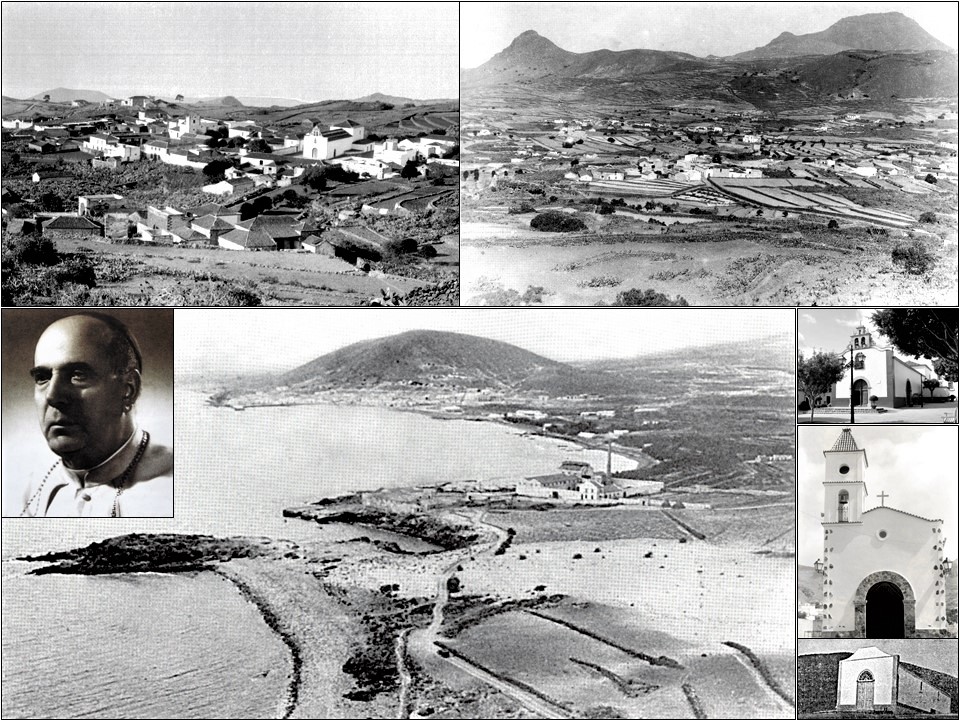

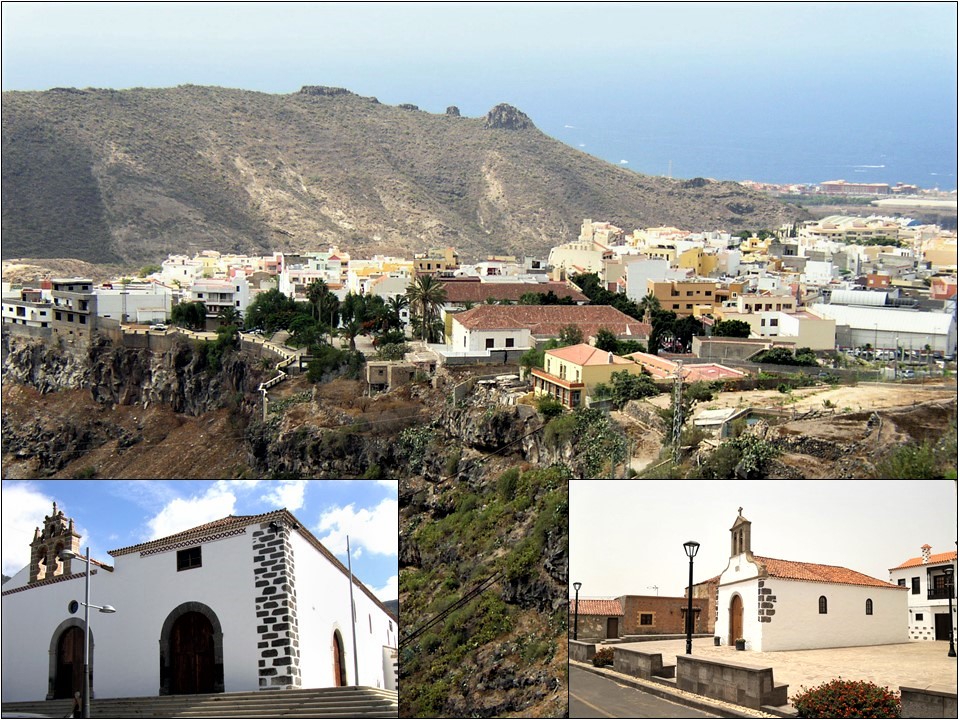

En esa época, el municipio de Adeje estaba constituido por numerosos núcleos de población y contaba con una sola parroquia, la de Santa Úrsula en la cabecera municipal, creada en 1560; tenía categoría de ascenso y una población de hecho de 6.777 habitantes; por entonces, según la descripción de dicha parroquia realizada por el canónigo don José Trujillo Cabrera en su Guía de la Diócesis de Tenerife, se incluían entre sus pagos: Ifonche, Taucho, La Quinta (con la ermita de Santa Margarita), Hoya Grande (con la ermita de La Milagrosa), La Concepción (con la ermita del mismo nombre), Los Menores, Armeñime, La Caleta, El Puertito y Fañabé (con la ermita de la Virgen del Campo); pero, curiosamente, no figuraban Tijoco Alto, Tijoco Bajo, ni la ermita de La Enramada en el litoral, que evidentemente existían por entonces. En la Santa Misión que nos ocupa, se establecieron cuatro centros misionales en el municipio de Adeje: uno en la villa capital; otro en Fañabé; otro en Taucho, que también se extendió al inmediato caserío de La Quinta; y el último en Las Cancelas-Armeñime, que además de dichos núcleos incluyó a los alejados caseríos de Los Menores, El Pinque (actual Playa Paraíso) y El Puertito. En la villa de Adeje tuvo su sede en la parroquia matriz de Santa Úrsula, en Fañabé se utilizó un templo privado, en Taucho y en los otros barrios las distintas escuelas. A continuación, vamos a analizar como tuvo lugar dicha Misión en este término municipal, tal como fue descrita por los propios misioneros que la llevaron a cabo en cada uno de los centros misionales, lo que nos permite conocer como era por entonces la vida religiosa y social, así como la situación económica y demográfica, en algunos de los núcleos que integraban el término municipal, con datos a veces muy curiosos. Llama la atención que en esta Misión no se mencionasen otros pagos alejados del municipio, como Ifonche, Hoya Grande, Tijoco Alto, La Concepción, Tijoco Bajo y La Caleta, cuyos vecinos se supone que acudirían a los centros misionales más cercanos…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: