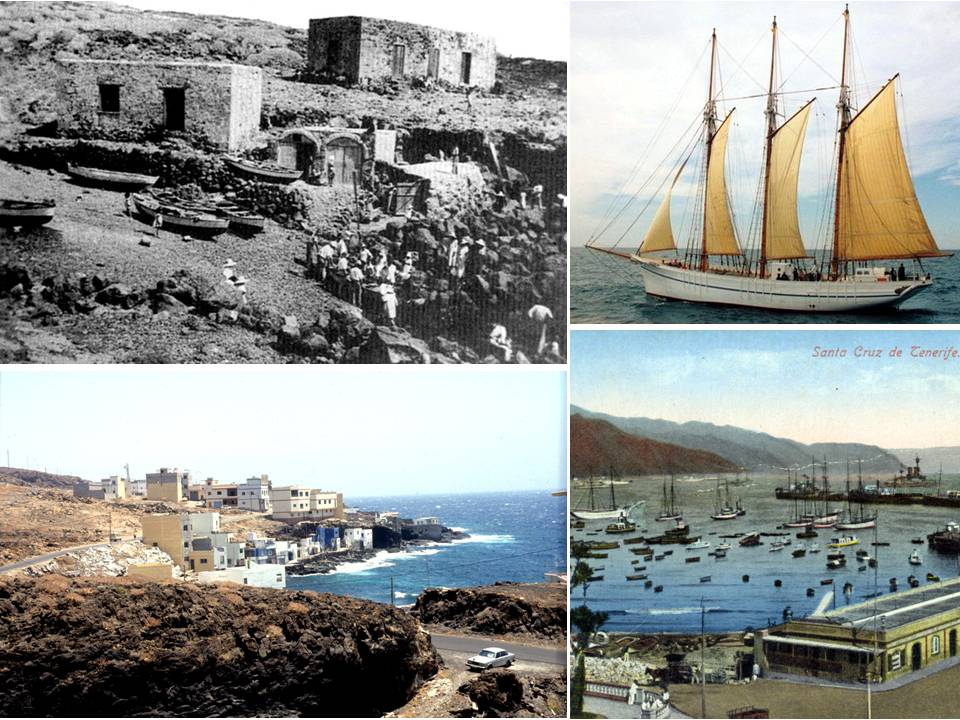

Desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX, El Tablado se transformó en un importante puerto de cabotaje, para la entrada y salida de mercancías y personas. Por este puerto operaban los veleros que constituían casi la única comunicación de Agache con el exterior, sobre todo con Santa Cruz de Tenerife y, en menor medida, con otras islas del archipiélago. También existió en la comarca otro puerto de cabotaje de menor importancia, el llamado “Puerto del Escobonal”, que estaba situado en la playa de Chimaje. Los productos de exportación o importación se conducían entre El Escobonal y El Tablado por el camino del Arrastradero (La Tirada) o por el de La Corujera; mientras que con Chimaje la comunicación era a través del Arrastradero de La Montaña. Aunque con menos frecuencia, también fueron utilizados como puertos de cabotaje ocasionales las playas de Los Barrancos y La Caleta, donde desembocaban los arrastraderos de Lomo de Mena y Pájara, respectivamente. Como muestra de la importancia de la comunicación marítima, hacia 1847 la correspondencia también se enviaba por barco, recibiéndose de la administración de Santa Cruz una o dos veces en la semana, y siendo conducida por los patrones de los barquitos fleteros. Simultáneamente y desde muy antiguo, en la costa de Agache se desarrolló una limitada actividad pesquera, por lo general complementaria de las tareas agrícolas, que tuvo su máximo desarrollo en el siglo XIX.

Desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX, El Tablado se transformó en un importante puerto de cabotaje, para la entrada y salida de mercancías y personas. Por este puerto operaban los veleros que constituían casi la única comunicación de Agache con el exterior, sobre todo con Santa Cruz de Tenerife y, en menor medida, con otras islas del archipiélago. También existió en la comarca otro puerto de cabotaje de menor importancia, el llamado “Puerto del Escobonal”, que estaba situado en la playa de Chimaje. Los productos de exportación o importación se conducían entre El Escobonal y El Tablado por el camino del Arrastradero (La Tirada) o por el de La Corujera; mientras que con Chimaje la comunicación era a través del Arrastradero de La Montaña. Aunque con menos frecuencia, también fueron utilizados como puertos de cabotaje ocasionales las playas de Los Barrancos y La Caleta, donde desembocaban los arrastraderos de Lomo de Mena y Pájara, respectivamente. Como muestra de la importancia de la comunicación marítima, hacia 1847 la correspondencia también se enviaba por barco, recibiéndose de la administración de Santa Cruz una o dos veces en la semana, y siendo conducida por los patrones de los barquitos fleteros. Simultáneamente y desde muy antiguo, en la costa de Agache se desarrolló una limitada actividad pesquera, por lo general complementaria de las tareas agrícolas, que tuvo su máximo desarrollo en el siglo XIX.

Los barcos dedicados a la navegación de cabotaje estaban gobernados por patrones, la mayoría de ellos escobonaleros, entre los que destacaba la saga de los Castro, los Marrero y los Bethencourt, con varias generaciones de hombres vinculados a la mar. Los que operaban por los puertos de Agache eran sobre todo veleros de pequeño porte, de los que conocemos un total de 15, algunos de ellos con base en El Tablado. En el litoral de El Escobonal se embarcaban sobre todo papas y, en menor medida, frutos, vino, cochinilla y barrilla, que los veleros conducían a la capital de la provincia. Por lo general, al día siguiente de su llegada a Santa Cruz regresaban al puerto de origen, con granos, frutos y madera, así como otras mercancías y “carga general”. También transportaban pasajeros, tanto a la ida como a la vuelta…

En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: